京都検定現地講習会 ~二条城の歴史と文化財~

日時:2007年10月27日

講師:龍谷大学文学部准教授 岡村先生

二条城は京都における徳川幕府の居館として造営されました

豪壮な書院造と、狩野派による障壁画など、見所満載。世界遺産です。

|

外堀を渡って、

東大手門から中に入ります

この門は後水尾天皇行幸のための門で

行幸の後、

城郭風の門に整備されたそうです |

二の丸御殿唐門(からもん)・重文

この写真は、二の丸御殿から見たところ

東大手門から入ると、この写真の向こう側から手前側に向かってくることになります

棟の前後に唐破風(からはふう)をつけた、檜皮葺(きわだぶき)の四脚門

檜皮葺は、柔らかい線を出すのに向いている

小屋組から「寛永弐」の墨書が発見され、寛永年間の新築か改築と考えられています

|

|

|

| 唐門に施された彫刻 |

唐門を下から眺める |

几帳面取り |

桃山時代の蟇股(かえるまた)は、動物など写実的な彫刻が特徴

門の足は「几帳面取り」。几帳面な人の、あの「几帳面」です

続いて 二の丸御殿(国宝) へ この中は撮影禁止

江戸時代を通じて火災を免れたため、当時の様子がよく残っています

「将軍もこの廊下を歩いたのか・・・」って、不思議な気分になる

この二の丸御殿は、桃山時代の武家風書院造の代表的な建物

書院造は室町~江戸時代の建築様式で、和風建築は書院造の影響を大きく受けている

一般的な書院造は「床(床の間)」「違棚(ちがいだな)」「付書院(つけしょいん)」を備える

更に完成した形では、上・下段があり、帳台構(ちょうだいかまえ)がある

付書院は出窓風になった、読み書きするところ

帳台構、テレビでは「武者隠し」になってるが、本当は身分の高い、上に座る人が出入りするところ

武者は隠れてなかったらしい

大広間:最も豪華な部屋。大政奉還の舞台です

天井は格式の高い「折上格天井(おりあげごうてんじょう)」→四方が丸く折りあがってる

黒書院:大広間よりやや内向きの対面儀式に使用

白書院:将軍の休息の間

公的な場所を「白書院」、プライベートな空間を「黒書院」とするのが通常ですが、

二条城は逆になってます。その理由にはいろいろ説があるそうです

各部屋の使用目的により、天井の造りや欄間彫刻、障壁画が区別されているのも見所のひとつ

狩野派の障壁画が、大きな役割をもっていたことがよくわかります

|

二の丸庭園から見た二の丸御殿

ふだん立ち入れない場所に、

入れていただくことができた。

特別アングルから1枚

後水尾天皇が眺められた、

池の南からの眺望 |

さて、本丸にやってきました

本丸御殿(重文) 耐震強度の問題で、現在公開は休止中

もともと武家風の建物であったが、天明の大火で消失

現在の本丸御殿は明治26年頃に桂宮邸から移された。柱が細く、公家風の繊細な建物

本丸庭園から石段を登ると、天守台に

ここに五重天守があったそうです

天守閣からは京都が一望でき、京都に江戸幕府の権威を見せ付けたものと思われる

|

|

| 天守台より本丸御殿(右端) |

天守台より内堀。水面より15m |

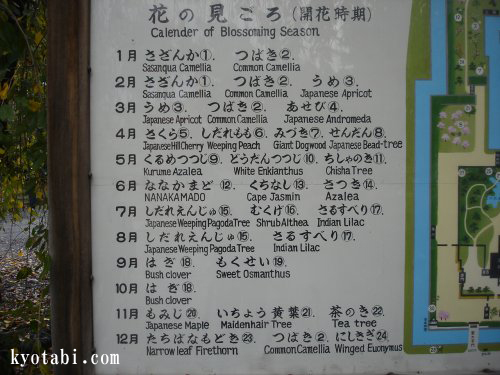

二条城の総面積:275,000平方メートル 広いです!看板から、お花の見頃を

|